9月の星空

9月の星空

| 終わらぬ夏 彼岸も過ぎたというのに、日中の気温は33℃と信じられない暑さ 夜空も、淀んだ夏の空気に覆われている この日の月没は19時41分、天文薄明は19時09分 本当なら澄んだ秋の空気が感じられるはずが、このところ湿度も高く、夜になると雲が覆う あと数回は未明のレモン彗星が撮影できると期待しているが、何とも見通しが、、、、 このまま夏の空気に覆われ、曇り空が続くとしたら、、、、、再会できるのは、10月半ばの夕方の西天ということにもなりかねない さあ、はたしてどうなるか ---------------------------------------------------- 14mm、ISO400、f2.0、40秒、マニュアルWB、LEE SP-31 ソフト №1、Raw 高感度NRはoff、長秒時NRはoff、赤道儀で恒星追尾撮影、揖斐谷 SONY α7RM5 + FE 14mm F1.8 GM 2025年09月26日19時43分 |

一期一会の Lemmon (C/2025 A6) レモン彗星 を撮る

| 一期一会の Lemmon (C/2025 A6) レモン彗星 エメラルドグリーンに美しく輝くレモン彗星 上の写真撮影時のレモン彗星の位置は 赤経 08h 50m 11.5s(J2000) 赤緯 +36° 34′00″ 光度は 8.0 等 レモン彗星(C/2025 A6)は2025年1月3日に米アリゾナ州のレモン山天文台で発見された。当初は小惑星と考えられていたようだ。彗星核をつつむコマはエメラルドグリーンに輝き増光を続けている。2025年9月22日未明に撮影した上の写真には、彗星の尾(Comet Tail)も見え始めている 現在見られるのは未明の東天。地平線の下に太陽があり、その反対側(上の写真では上方向)に尾が伸び始めていることが確認できる レモン彗星はこの先、周極領域へと移動するので、夕方の西天でも見られるようになる 近日点到達は11月8日だが、地球に最接近するのは10月21日で、幸運にもちょうど新月。またオリオン座流星群の極大が予想されている日でもある。これで天候さえよければ、数年分の運を一気に使い果たしてしまうのではないか、と心配になるぐらい条件に恵まれている 公転周期は1350年と計算されていたが、木星の重力の影響を受けて公転周期が短縮され、1154年と訂正されている 次回の接近は西暦3421年 前回の接近は西暦629年で、この年には推古朝の次の舒明が即位している 9月22日現在、8等と暗く肉眼での観察は厳しいが、10月下旬には4等まで増光するという予想もある 突然やって来たレモン彗星。歴史と天文から目が離せない ---------------------------------------------------- カメラ SONY α7RM3 鏡 筒 SD81S(リングスペーサーに換装)、SDフラットナーHD+レデューサーHD、625mm×0.79(F7.7→6.1) 赤道儀 SXD2、ノータッチガイド ISO6400、露出時間 60秒 2025年09月22日02時35分、揖斐谷 |

| 夜明けの M44プレセペ星団 を撮る 夜明け前の東天に、細い月と かに座の散開星団 M44プレセペ星団 を撮る 細い月といっても、雲が邪魔をして細いかどうかわからない しかも、コロナ禍が過ぎてから麓の工場は24時間のフル稼働を続けているようで、工場や運送会社の照明がまぶしい こんなに明るくてM44が見えるかどうか心配したが、撮影した写真にはしっかり写っていた 雲が邪魔をしているが、月のすぐ下には 明けの明星・金星があり、明日の朝には細い月と金星が並ぶ 残念ながら天候が悪い予想なので、明朝は期待できない せめて1日前の東天を見ておきたいと、起き出して出かけた この秋、初めて寒さを感じる朝だった 蚊除けではなく、寒さから長袖を羽織るのも初めて ところで、現在の東天は大変賑やかだ オリオン座が存在感を見せ、シリウスとプロキオンといった冬の1等星も輝いている さらに ふたご座 には木星が滞留していて、木星の明るさが目を引く。このときの木星の明るさは-3.9等 現在は木星は明け方の東の空の ふたご座 に姿を見せているが、2025年11月11日からは逆行を始め、2026年3月11日に逆行を終え、同年12月13日に再び逆行を始める。つまり2026年は2度の逆行があることになる ---------------------------------------------------- 20mm、ISO400、f2.0、4秒、マニュアルWB、サイトロン・スターエンハンサー、Raw 高感度NRはoff、長秒時NRはoff、三脚で固定撮影、金生山 SONY α7M4 + FE 20mm F1.8 G 2025年09月19日03時11分 |

| 夜明け前の東天に しし座のレグルスとアルギエバ を撮る 金華山がシルエットを描く夜明け前の東天 この日の天文薄明は04時13分。あと15分ほどで明るくなる 等倍で見ると山頂の復興天守もわかる 金星は しし座 の1等星Regulus(レグルス)に接近している。本当は明朝であれば、2星が並んだはず。天候ばかりはどうしようもない この日の金星は-3.9等と薄雲にもかかわらず際だった明るさを見せている しし座 のγ星は連星の Algieba(アルギエバ)。2.01等と2等星ながら明るさを誇っている。しし座 にあり、草刈り鎌に似ていることから西洋では ししの大鎌 と呼ばれてきた。 しし座 の和名について野尻抱影氏は次のような話を紹介している といかけぼし(樋掛け星) しし座 ・・・・(前略)・・・・ (しし座は)名に負う春の大星座で、αのレーグルスは黄道上に位置して白光を放つ一等星、西洋では航海をつかさどる四王星の随一になっていた。従って当然、日本でも役星・当て星の一つであるはずで、必ず然るべき永あるに違いないと、わたしは機会のあるごとに探索してみたが、さらに得るしころはなかった。 戦争の末期に海軍の航空隊から人が来て、兵用に星の和名をつけてもらいたいと依頼された時にも、この一等星には困った。 ・・・・(中略)・・・・ すると、昭和二十六年に岐阜県揖斐郡谷汲の香田まゆみ君が、星の和名を小学生の家庭について調査した結果、しし座の西半部、英語で the Sickle (草刈鎌)という半円に柄が直立している形を、トイカケボシ(樋掛け星)とよんでいることを発見して再三確かめた上で報せてきた。つまり雨ドイをかける金具の形と見たのである。 ・・・・(後略)・・・・ (野尻抱影『日本の星 星の方言集』1957年) ここに香田まゆみ氏と紹介されているのは、理科教員だった香田寿男氏のこと。高浜虚子を意識して「きょし」「虚矢」に対して「まゆみ」「真弓」を筆名としていた。以前、私のページ中で20代の頃に植物学の大家でもあった香田寿男先生の講演を聴いたことを紹介した。香田先生は旧徳山村をはじめとする揖斐谷の植物相の調査研究にも大きな足跡を残している ちなみに野尻抱影氏の弟が大佛次郎氏。講演などで野尻抱影氏を紹介するときに「大佛次郎さんの兄さんです」と紹介されるのが大嫌いだったという。戦後に長野県での講演会に招かれた際に県の教育長がこのように紹介する抱影氏は真っ赤になって「ちがう、ちがう、大佛次郎は私の末弟です」と激しく注意したという逸話が残っている(石田五郎『星の文人 野尻抱影伝』1989年)。野尻家の「家長」であるという誇りを持ち続けていたということなのだろう 以下は余談に過ぎるが、大佛次郎のノンフィクション作品『パリ燃ゆ』を読了した。労働者の政府パリ・コミューンの成立と血の弾圧までを描いている。叙情詩のような大作である 長編に気後れして、これまで読んでこなかったことに忸怩たるものがある ---------------------------------------------------- 85mm、ISO800、f1.4、1/2秒、マニュアルWB、Raw 高感度NRはoff、長秒時NRはoff、三脚で固定撮影、金生山 SONY α7RM5 + FE 85mm F1.4 GM2 2025年09月19日03時57分 |

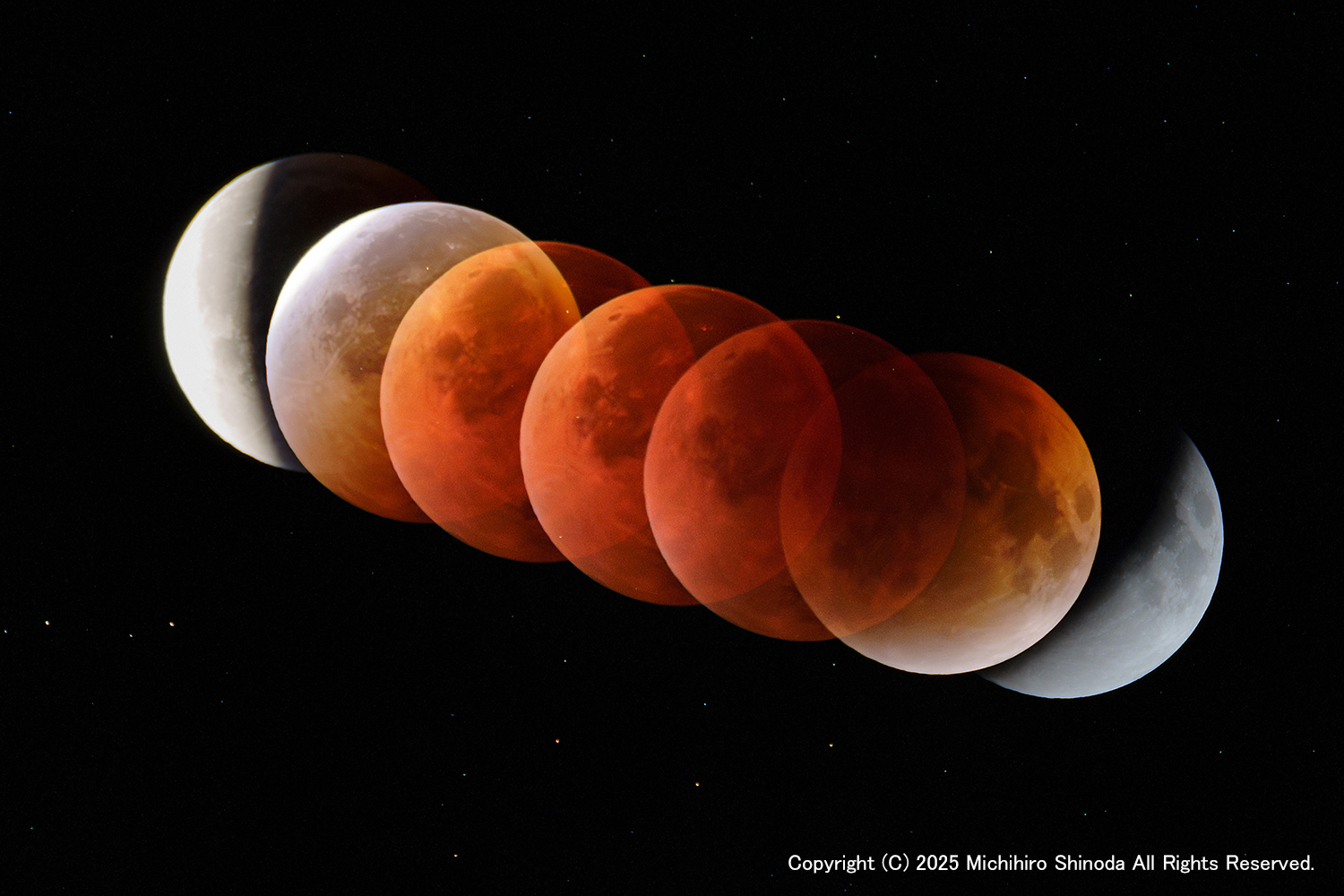

20250908 赤銅色に輝く 皆既月食

| 皆既月食 食の最大(食分 1.367) 皆既状態になると、普段は暗くて目に付きにくい みずがめ座 の恒星の数々が皆既状態の月の周りに一斉にきらめき始めた 東天を振り返ると、真夏の オリオン座 が輝いている。そのすぐ左には ふたご座 も輝いている。星の巡りは秋から冬へと移り変わりつつある 22時頃には突然の雨で赤道儀の設置を断念する。後でアメダスで確認すると時間雨量2mmだった 北の方からは雨雲が押し寄せ、どこにも北極星はない。結局朝まで稲光がずっと続き、さらに時おり雲が横切ったり、薄雲が覆うなど冷や汗ものだった。多少の降雨のおかげで少しだけながら、どんよりとした夏の空気が少し洗われた気がするので、まあよかったということにしよう 今回の皆既月食は西天で見られた。西天に山稜が邪魔をすると実質的に月入帯食となってしまう恐れがあったので、ともかく西天が地平まで開けた平野部まで下って撮影した 本影終了時は天文薄明が終わり、市民薄明(常用薄明)があと10分で始まろうとする時間帯だった 今回難しかったのは、皆既の時間帯では月の高度が低かったこと。そのため空気がよどんで靄を伴うこととなり、鮮明な月食とはなりにくかった。皆既中の月の明るさも相当暗く、暗い赤といったところで、ダンジョンのスケールで2ほどしかなかった。ターコイズフリンジも期待したほどの鮮明さでは見られなかった このあたりの問題は、次の皆既月食撮影の課題とするほかはない ところで長時間星空を眺めている時にはラジオをつけていることが多い。山中の場合は熊よけではある。深夜なのでNHKのラジオ深夜便が定番 そこで流れてくる曲が頭に残ることが多いが、この夜はなぜだか 太田裕美「九月の雨」 が夜明けまで頭の中をぐるぐると駆け巡った 「九月の雨」は1977年9月1日にリリースされている。私は卒業を半年後に控えて、卒論の最終段階で四苦八苦していた。大学4年の秋だった あれから時は流れたが、歳だけ重ねた自分の成長を問われると、面はゆい ---------------------------------------------------- SONY α7RM5 + FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 2025年09月08日03時12分 |

| 皆既状態の月 と 周りできらめく みずがめ座 の星々 みずがめ座はラテン語では Aquarius 。プトレマイオス(トレミー)の48星座の1つで、現代の88星座の1つでもある。また黄道12星座の1つであることから、星占いなどで馴染みが深い 上の星図の Aqr はみずがめ座 をさす 2等星以上の明るい星が1つもない暗い星座なので、月が出ていたら存在にも気づかないと思われる 皆既月食ならではの暗い星空が、みずがめ座の星々のきらめきを見せた 恒星 81Aqr (みずがめ) HIP113674 が 6.23等 恒星 83Aqr (みずがめ) HIP113996 が 5.44等 上の写野に見る恒星の中では明るい方である 皆既中に流星が流れないか期待して星空を見上げ続けたが、そう上手くはいかなかった |

| 月と取り巻く星々の日周運動 薄雲が覆ったり、時々雲が横切ったり、さらには撮影の間はずっと稲光が光っていて、条件はよくなかった 西の低空には靄が立ちこめているが、月はぎりぎりその上で本影を終了した 上は西天の画像。日周運動によって、天体は左上から右下へと移動している 惑星の土星(Saturn)は0.6等と、写野の中では明るく輝いている。ここには見えないが土星のすぐ上には海王星がある、はず。土星は9月8日日没後には明るく輝き、満月過ぎの月と大接近した。残念ながら雲が多くて眼視確認にとどまった フォーマルハウトは みなみのうお座 の1等星 PsAは みなみのうお座 を表す略符で、ラテン語 Piscis Austrinus( ピスキス・アウストリヌス)に由来する Cetは くじら座 の略符で、ラテン語の Cetus(ケートス) に由来する みなみのうお座 も くじら座 もプトレマイオス(トレミー)の48星座の1つ ---------------------------------------------------- SONY α7M4 + FE 20mm F1.8 G 2025年09月08日 5分間のインターバル撮影画像を合成 |

| 2025年9月8日 皆既月食データ |

| (食分) | ||

| 0h26.9m | 半影開始 | 0 |

| 1h26.8m | 本影開始 | 0 |

| 2h30.4m | 皆既開始 | 1 |

| 3h11.8m | 食の最大 | 1.367 |

| 3h53.2m | 皆既終了 | 1 |

| 4h56.9m | 本影終了 | 0 |

| 5h56.6m | 半影終了 | 0 |

| 20250908 皆既月食 地球の影を基準にして 皆既月食のイメージを合成 15分間のインターバルで撮影した画像を、食の最大時を中心に、おおまかに地球の影を基準にしてイメージを合成 皆既状態となった瞬間に月の周囲にみずがめ座の恒星が輝きだした 今回は西天の月食で高度が低かったため、西天が広く見渡せる美濃平野部まで出て撮影した。22時過ぎの降雨の後には淀んだ空気が一掃されて、残暑の空気が少しだけ秋めいた空気へと一変した。暗いみずがめ座の恒星が一斉に輝きだしたのは、見事だった 次の皆既月食は2026年3月3日。宵の口から夜間にかけて東天の食となるので、皆既状態では月は今回よりも高度が高い 好天に恵まれることを期待したい |